Объявление амнистии какой субъект государственной власти

Объявление амнистии: какой субъект государственной власти уполномочен

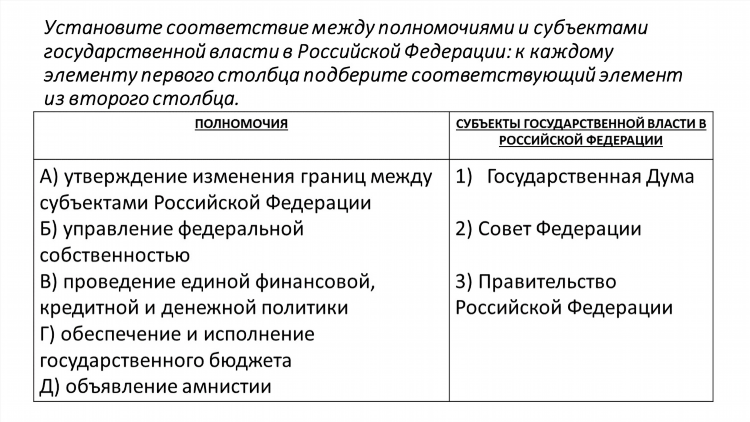

Амнистия представляет собой акт гуманизации уголовной политики государства, выражающийся в полном или частичном освобождении лиц от уголовной ответственности или наказания. Возникает вопрос: объявление амнистии — какой субъект государственной власти имеет на это право? Ответ на данный вопрос строго регламентирован Конституцией Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами.

Понятие и правовая природа амнистии

Амнистия — это нормативный правовой акт, принимаемый в отношении неопределенного круга лиц. Она может предусматривать:

-

освобождение от уголовной ответственности;

-

сокращение сроков наказания;

-

снятие судимости;

-

замену одного вида наказания другим, более мягким.

Правовая природа амнистии заключается в том, что она имеет характер законодательного акта и применяется только в случаях, предусмотренных законом.

Объявление амнистии: какой субъект государственной власти уполномочен

Согласно статье 103 Конституции Российской Федерации, объявление амнистии относится к полномочиям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это означает, что единственным субъектом государственной власти, уполномоченным принимать решения об амнистии, является нижняя палата парламента.

Реализация амнистии осуществляется в форме постановления Государственной Думы, которое вступает в силу с момента официального опубликования.

Процедура объявления амнистии

Процесс объявления амнистии включает несколько этапов:

-

Инициирование проекта постановления. Предложение может поступить от Президента РФ, депутатов Государственной Думы, профильных комитетов.

-

Рассмотрение проекта в Комитете Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.

-

Вынесение на голосование в Государственную Думу.

-

Принятие постановления большинством голосов депутатов.

После принятия постановления федеральные органы и учреждения уголовно-исполнительной системы приводят его в исполнение.

Отличие амнистии от помилования

Следует разграничивать понятия амнистии и помилования:

-

Амнистия применяется к группе лиц и принимается Государственной Думой.

-

Помилование — это индивидуальный акт, осуществляемый Президентом Российской Федерации в отношении конкретного осужденного.

Таким образом, объявление амнистии — какой субъект государственной власти за это отвечает — определяется на уровне законодательной власти, тогда как помилование — прерогатива главы государства.

Практика применения амнистий в Российской Федерации

В истории Российской Федерации амнистии объявлялись по различным основаниям, включая:

-

юбилеи Победы в Великой Отечественной войне;

-

годовщины Конституции Российской Федерации;

-

события социального и политического значения.

Как правило, амнистия распространяется на следующие категории лиц:

-

несовершеннолетние;

-

женщины с малолетними детьми;

-

лица пенсионного возраста;

-

инвалиды I и II групп;

-

лица, впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести.

Нормативно-правовая база

Основными правовыми источниками, регулирующими процедуру амнистии, являются:

-

Конституция Российской Федерации (ст. 103);

-

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 84);

-

Постановления Государственной Думы об амнистии;

-

Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу актов».

FAQ

Кто может предложить проект амнистии?

Проект амнистии могут предложить депутаты Государственной Думы, комитеты, Президент Российской Федерации или группы депутатов.

Как определяется круг лиц, попадающих под амнистию?

Он устанавливается в тексте постановления Государственной Думы и может включать лиц по категориям возраста, состояния здоровья, рода преступления и другим признакам.

Нуждается ли амнистия в одобрении Совета Федерации или Президента?

Нет. Амнистия утверждается исключительно Государственной Думой и не требует одобрения других органов власти.

Можно ли оспорить отказ в применении амнистии?

Да, в случае неправомерного отказа в применении амнистии лицо имеет право на обжалование в судебном порядке.

Возможно ли применение амнистии к лицам, находящимся под следствием?

Да, при наличии указания в постановлении Государственной Думы амнистия может применяться на стадии досудебного производства.